Introduction

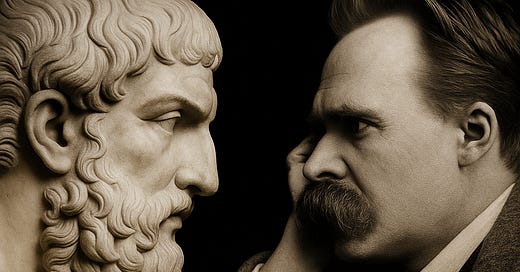

Cet épisode s’intitule « Un épicurisme nietzschéen » et explore le lien philosophique entre Épicure et Nietzsche, à travers une méditation sur le rapport au corps, à la jouissance, au temps et à la sagesse. Loin des lectures moralisantes ou spiritualisées, l’approche développée ici met en lumière une philosophie matérialiste, hédoniste et tragique, fondée sur la sensualité du monde et l’acceptation joyeuse de l’existence.

1. Le corps comme point de départ de la philosophie

La pensée commence dans le corps, par le plaisir et la douleur. Ce n’est pas l’âme qui pense mais le corps, à travers ses sensations, ses besoins, ses limites. L’intelligence philosophique se forge ainsi à partir de l’expérience charnelle et incarnée. Cette idée, déjà présente chez Épicure, est radicalisée chez Nietzsche, qui fait du corps une pluralité d’instincts, une force vitale première, matrice de toutes les valeurs.

2. Contre Platon : renversement de la métaphysique

Épicure comme Nietzsche s’opposent frontalement à Platon. Ce dernier méprise le corps, le monde sensible et le plaisir, lui préférant le monde des Idées. À l’inverse, l’épicurisme affirme que la vérité est dans la sensation, dans la matérialité du monde. Nietzsche prolonge cette critique en dénonçant la volonté de nier la vie, présente dans la morale platonicienne et chrétienne, et en appelant à une affirmation joyeuse de l’existence.

3. Le jardin épicurien : école de vie et de plaisir

Épicure fonde son Jardin comme un espace philosophique alternatif, loin de l’Académie platonicienne et de la Cité. C’est un lieu d’expérimentation de la vie bonne, fondée sur l’amitié, le plaisir modéré, l’autarcie et l’absence de trouble (ataraxie). Nietzsche retrouve cette idée dans son propre mode de vie solitaire, en dehors des normes universitaires, et dans son invitation à créer sa propre table de valeurs.

4. La sagesse du temps présent

L’épicurien vit dans le présent, sans crainte de l’avenir ni regrets du passé. Le plaisir véritable est celui de l’instant, libéré de la peur de la mort. Nietzsche partage cette vision, notamment à travers son concept d’éternel retour : l’instant présent devient l’épreuve du destin, il faut pouvoir vouloir qu’il se répète éternellement. Cela suppose une affirmation radicale de la vie telle qu’elle est.

5. Une jouissance tragique de l’existence

L’épicurisme et le nietzschéisme s’unissent dans une même célébration de la vie, non pas naïve ou euphorique, mais tragique. Il ne s’agit pas de nier la souffrance, mais de l’intégrer à une vision joyeuse du monde. L’hédonisme n’est pas ici une quête effrénée de plaisirs, mais une sagesse du monde réel, une lucidité heureuse. Nietzsche, en esthétisant l’existence, rejoint l’éthique épicurienne du plaisir mesuré et libre.

6. Une contre-religion matérialiste

Face aux dogmes religieux qui promettent le salut dans un au-delà, Épicure propose une spiritualité sans transcendance : la divinité est immanente, si elle existe, elle ne s’occupe pas des hommes. Nietzsche radicalise cette position par la proclamation de la mort de Dieu. Tous deux appellent à une libération des passions culpabilisées par la religion, en faveur d’une réappropriation joyeuse du monde.

7. L’oubli du corps dans la tradition philosophique

L’histoire de la philosophie a refoulé cette pensée du corps. De Descartes à Kant, l’accent est mis sur la raison, l’âme, la conscience. Le corps devient un objet, une machine. Cette tradition idéaliste a effacé le savoir sensoriel, l’expérience charnelle du monde. En remettant le corps au centre, Épicure et Nietzsche proposent une autre voie, ignorée ou marginalisée par l’histoire officielle.

💡 Conclusion

En rapprochant Épicure et Nietzsche, cet épisode dessine une généalogie subversive de la pensée, fondée sur le corps, la sensation et la joie tragique d’exister. Il s’agit d’unir sagesse et sensualité, lucidité et affirmation, dans une philosophie matérialiste qui refuse le dualisme, le ressentiment et l’idéalisme. Une invitation à penser contre l’ordre établi, en retrouvant la puissance vitale du présent.

📚 Philosophes mentionnés

Platon (env. 428 av. J.-C. – env. 348 av. J.-C.) — Philosophe grec idéaliste, défenseur du monde des Idées et du mépris du corps.

Épicure (341 av. J.-C. – 270 av. J.-C.) — Philosophe grec matérialiste, fondateur de l’épicurisme, prônant l’ataraxie et l’hédonisme mesuré.

Descartes (1596 – 1650) — Philosophe rationaliste, auteur du dualisme entre l’âme et le corps.

Kant (1724 – 1804) — Philosophe des Lumières, théoricien de la raison pratique, moraliste.

Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, critique de la morale chrétienne, penseur de l’éternel retour et du corps.

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post