Introduction

Cet épisode explore la généalogie de la pensée de Friedrich Nietzsche, en remontant aux influences antiques et modernes qui ont nourri sa philosophie. Il s’agit de comprendre comment Nietzsche se situe dans une lignée philosophique hétérodoxe, opposée à la tradition idéaliste, chrétienne et platonicienne. À travers cette exploration, sont mis en lumière les penseurs, les concepts et les styles qui ont façonné sa vision tragique, vitale et affirmative de l'existence.

1. Une tradition alternative à Platon et au Christ

Nietzsche ne s’inscrit pas dans la grande tradition dominante de la philosophie occidentale qui passe par Platon, saint Paul, Descartes, Kant et Hegel. Au contraire, il revendique une autre lignée :

Héraclite plutôt que Parménide : devenir contre être.

Épicure contre Platon : affirmation de la vie sensible contre le monde des idées.

Lucrèce contre les dogmes religieux : matérialisme contre idéalisme.

Montaigne contre Descartes : sagesse incarnée contre raison abstraite.

La Rochefoucauld et Chamfort contre Rousseau : lucidité sur l’humain contre illusions morales.

Cette généalogie permet de replacer Nietzsche dans une dynamique critique, celle qui privilégie la vie, le corps, le réel, la force, contre les abstractions, la morale de ressentiment et les arrière-mondes.

2. Dionysos contre le Crucifié

Au cœur de cette généalogie se joue une opposition fondamentale : celle entre Dionysos et le Crucifié. Ces deux figures symbolisent deux visions du monde incompatibles :

Dionysos : ivresse, force, devenir, chaos fécond, acceptation de la souffrance comme composante de la vie.

Le Crucifié : souffrance sanctifiée, rejet du corps, idéalisme, culpabilité, volonté de néant.

Nietzsche revendique Dionysos, figure païenne et tragique, contre le Christ, figure morale et sacrificielle. Ce choix structure toute sa philosophie, qui cherche à réhabiliter la vie telle qu’elle est, sans redemptions ni illusions.

3. Les moralistes français, une école de lucidité

Nietzsche s’inspire aussi des moralistes français comme La Rochefoucauld, Chamfort ou encore Stendhal. Leur regard acéré sur la nature humaine nourrit son style aphoristique et son analyse des motivations cachées :

Dénonciation de l’hypocrisie morale et sociale.

Refus des grands systèmes explicatifs.

Style fragmentaire, incisif, presque littéraire.

Chez ces auteurs, Nietzsche trouve une manière de penser qui préfère la lucidité au dogme, l’expérience au concept, le trait d’esprit à la démonstration.

4. Un matérialisme tragique et joyeux

Loin d’un pessimisme ou d’un nihilisme désespéré, Nietzsche propose un matérialisme vitaliste. Il célèbre la vie dans son chaos et ses douleurs :

Affirmation de la souffrance comme inévitable et formatrice.

Refus de toute consolation métaphysique.

Volonté de puissance comme force organisatrice de l’existence.

Ce matérialisme se distingue de celui de Marx ou du scientisme : il est plus proche de celui d’Épicure ou de Spinoza, mais avec une intensité tragique propre à Nietzsche.

5. La généalogie comme méthode critique

La « généalogie » n’est pas seulement une filiation intellectuelle, mais aussi une méthode. Nietzsche cherche l’origine des valeurs pour en dévoiler la fabrication historique :

La morale n’est pas transcendante mais issue du ressentiment.

Les valeurs chrétiennes viennent de l’impuissance à affirmer la vie.

Les systèmes philosophiques sont des expressions masquées de forces vitales.

Cette méthode anticipera celle de Michel Foucault, qui reprendra l’idée que toute valeur a une histoire, souvent obscure ou refoulée.

💡 Conclusion

Nietzsche élabore une pensée profondément critique et radicale, qui prend sa source dans une tradition marginalisée mais cohérente : celle du matérialisme, de l’immanence, de l’affirmation tragique de la vie. En opposant Dionysos au Crucifié, il propose une philosophie qui refuse les illusions morales et les fuites hors du monde, et qui invite à aimer la vie jusque dans ses aspects les plus sombres. Sa généalogie des valeurs ouvre la voie à une philosophie qui ne cherche plus la vérité dans le ciel des idées mais dans les forces de la terre.

📚 Philosophes mentionnés

Héraclite (env. 544 – 480 av. J.-C.) — Philosophe du devenir et du feu, opposé à l’immobilisme de l’être.

Parménide (env. 515 – 450 av. J.-C.) — Philosophe de l’être, figure majeure du rationalisme antique.

Épicure (341 – 270 av. J.-C.) — Philosophe matérialiste prônant l’ataraxie et le plaisir mesuré.

Lucrèce (env. 98 – 55 av. J.-C.) — Poète et philosophe romain, auteur du De natura rerum, défenseur de l’épicurisme.

Montaigne (1533 – 1592) — Philosophe humaniste et sceptique, maître de la réflexion sur soi.

René Descartes (1596 – 1650) — Philosophe du cogito, figure de l’idéalisme rationaliste.

La Rochefoucauld (1613 – 1680) — Moraliste français, auteur de maximes sur les passions et la vanité..

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) — Philosophe des Lumières, partisan de la bonté naturelle de l’homme.

Chamfort (1741 – 1794) — Écrivain et moraliste, critique acéré des mœurs sociales

Stendhal (1783 – 1842) — Romancier et observateur des passions humaines.

Karl Marx (1818 – 1883) — Philosophe et économiste matérialiste, fondateur du marxisme.

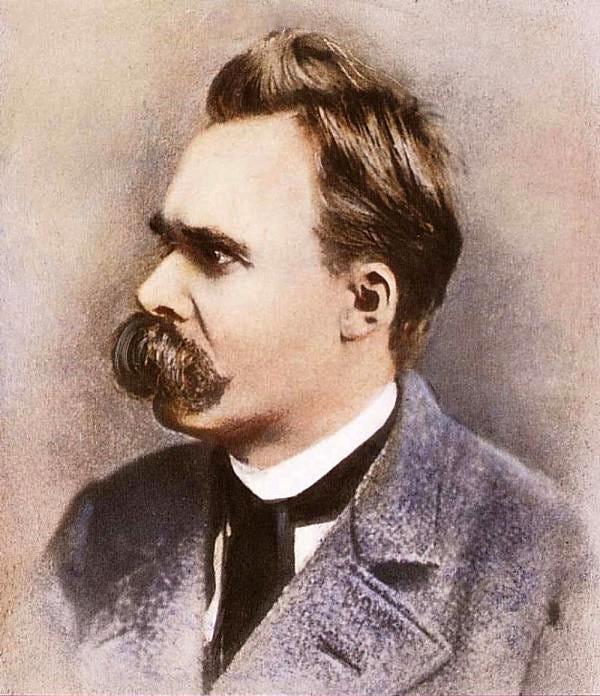

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe du tragique, du surhomme et de la volonté de puissance.

Michel Foucault (1926 – 1984) — Philosophe français, héritier de la méthode généalogique, critique des institutions et des savoirs.

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post