Introduction

Cet épisode s’articule autour de la lecture du Zarathoustra de Nietzsche, plus précisément du prologue et de ses métaphores fondamentales : le chameau, le lion et l’enfant. Cette triade représente les étapes de la transformation de l’esprit humain, que Nietzsche conçoit comme un devenir nécessaire pour s’émanciper des valeurs établies et créer du sens nouveau. L’épisode développe ces images et les confronte à des traditions philosophiques plus anciennes, notamment chrétiennes et stoïciennes, pour mieux cerner le projet nietzschéen.

1. Les trois métamorphoses de l’esprit

Nietzsche décrit dans le prologue du Zarathoustra trois métamorphoses successives de l’esprit : d’abord le chameau, ensuite le lion, enfin l’enfant. Ces figures ne sont pas morales mais existentielles.

Le chameau symbolise l’esprit qui accepte le fardeau : il dit « oui » au devoir, à l’obéissance, au poids des valeurs héritées, à la souffrance noble.

Le lion est la négation de ce premier état : il dit « non », se révolte contre les valeurs reçues, détruit les idoles.

L’enfant incarne la créativité pure, la capacité à dire un « oui sacré », non plus soumis, mais créateur : il est l’esprit libre qui invente ses propres valeurs.

Ces métamorphoses illustrent une dynamique de libération : accepter, puis refuser, enfin créer. Ce n’est qu’à travers ce triple passage que l’esprit peut devenir pleinement autonome.

2. La critique de la sagesse chrétienne et stoïcienne

Nietzsche s’oppose à deux grands modèles philosophiques : la sagesse chrétienne et la sagesse stoïcienne.

Le chrétien et le stoïcien sont tous deux dans la posture du chameau : ils acceptent le monde tel qu’il est, disent « oui » à la douleur, au malheur, au destin, par résignation ou transcendance.

Le stoïcien veut aimer ce qui est (“amor fati”), tandis que le chrétien l’accepte en l’inscrivant dans une perspective divine.

Nietzsche critique cette acceptation comme une passivité masquée, un renoncement à la volonté de puissance.

C’est pourquoi il faut rompre avec ces figures anciennes du sage : elles enferment l’homme dans une morale de la soumission ou de la résignation.

3. La figure du lion : négation libératrice

Le lion nietzschéen n’est pas un révolté ordinaire. Il ne cherche pas à devenir maître à la place du maître, mais à détruire la nécessité même de la servitude.

Il dit « non » à la morale dominante, celle du « tu dois ».

Il refuse le poids hérité, rejette les dieux, les maîtres, les traditions imposées.

Il incarne une force de rupture, nécessaire mais insuffisante si elle ne débouche pas sur une création.

Le lion est donc une figure de transition. Il est encore en guerre, encore dans la négation, mais il prépare le terrain pour une liberté véritable.

4. L’enfant : symbole de la création

L’enfant est la dernière et plus haute métamorphose. Il n’est pas une régression vers l’innocence, mais un devenir créateur.

Il joue, il invente, il crée de nouvelles valeurs, sans culpabilité ni nostalgie.

Il est libre parce qu’il ne porte plus de chaînes, ne vit plus dans la réaction, mais dans la production de sens.

Il représente un nouveau commencement, un renouveau de l’humanité.

Chez Nietzsche, devenir enfant, c’est devenir Dieu, c’est-à-dire créateur de monde. Cela implique d’avoir traversé les deux étapes précédentes.

5. L’ombre de Zarathoustra et la difficulté du dépassement

Zarathoustra, après avoir quitté les hommes pour les laisser mûrir, revient vers eux. Mais il découvre que son message n’a pas été compris, voire trahi.

Une ombre le suit : celle de ses disciples, qui ont figé sa parole.

Ils ont transformé le lion en nouveau chameau, une nouvelle obéissance.

Le danger est toujours celui de la récupération, de la cristallisation des idées révolutionnaires en dogmes.

Nietzsche insiste donc sur la nécessité du mouvement perpétuel : ne jamais s’arrêter, ne jamais croire qu’on a atteint le but.

6. Le projet nietzschéen : une pensée en devenir

Ce que propose Nietzsche, ce n’est pas un nouveau système, mais un processus. Il s’oppose à toute forme de vérité figée, de morale absolue, de dogme stable.

Il prône un esprit dynamique, capable de dire « oui » au monde non pas par résignation mais par puissance.

La volonté de puissance est cette capacité de l’esprit à se dépasser, à se transformer, à créer du nouveau.

C’est un vitalisme tragique : il n’y a pas de consolation, mais une joie possible dans la création.

Nietzsche pense donc l’émancipation non comme une destination, mais comme un mouvement perpétuel de transvaluation.

💡 Conclusion

L’épisode met en lumière la radicalité de la pensée nietzschéenne : il ne s’agit pas simplement de contester les anciennes valeurs, mais de comprendre les conditions nécessaires à leur dépassement. Les figures du chameau, du lion et de l’enfant montrent que l’esprit doit traverser des étapes de soumission, de révolte et enfin de création pour devenir libre. En refusant les sagesses passives (stoïcisme, christianisme), Nietzsche ouvre la voie à une philosophie du devenir, de la puissance et de la vie, centrée sur la capacité de l’homme à inventer du sens.

📚 Philosophes mentionnés

Zarathoustra (vers -1000) — Fondateur du zoroastrisme ; repris comme figure prophétique par Nietzsche.

Jésus de Nazareth (vers 4 av. J.-C. – 30) — Figure centrale du christianisme, associé à une morale du sacrifice et de la résignation.

Épictète (vers 50 – 135) — Philosophe stoïcien, représentant d’une sagesse de l’acceptation.

Marc Aurèle (121 – 180) — Empereur romain et stoïcien, auteur des Pensées pour moi-même.

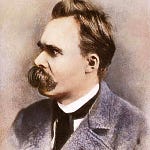

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, auteur du Zarathoustra, penseur de la volonté de puissance et de la transvaluation des valeurs.

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post