1. La morale chrétienne comme perte du monde

Michel Onfray commence par montrer que la morale chrétienne, en valorisant la transcendance au détriment de l’immanence, induit une perte de rapport au monde. Le plaisir, le corps et la vie terrestre sont considérés comme péchés ou épreuves. Cette dévalorisation s’inscrit dans une logique de renoncement, où la vertu est définie comme abstinence ou soumission à une loi extérieure.

2. Anomie et négation du monde

L’anomie, selon Onfray, désigne l’absence de loi intérieure, remplacée par des lois imposées de l’extérieur — en l’occurrence, divines ou ecclésiales. Cette morale anomique ne repose pas sur un épanouissement personnel ou un équilibre avec le réel, mais sur une aliénation. Le sujet moral chrétien est donc un sujet soumis, coupé de ses désirs, de sa nature, de son incarnation.

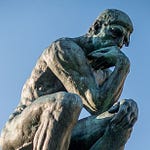

3. L’opposition avec les morales païennes

Onfray oppose cette morale chrétienne à celle des penseurs matérialistes et païens comme Épicure, Lucrèce ou Démocrite, pour qui la morale vise le bonheur ici-bas. Ces philosophies proposent des règles de vie fondées sur l’observation du monde et la recherche d’un plaisir mesuré (ataraxie, absence de trouble). La loi morale y est intérieure, issue de l’expérience et de la raison, non d’une révélation.

4. L’idéal ascétique comme pathologie morale

Fidèle à Nietzsche, Onfray critique l’« idéal ascétique » comme symptôme d’une haine de la vie. La morale chrétienne se fonde sur le ressentiment, la peur, la culpabilité. Elle inverse les valeurs naturelles : la force devient péché, la souffrance devient vertu, la vie devient faute. L’anomie, ici, devient refus de la nature et exaltation de l’abnégation.

5. Vers une morale de la vie

L’épisode se termine par l’appel à une morale de l’immanence, une éthique du réel, fondée sur la connaissance du corps, de la nature, du monde. Il ne s’agit pas de vivre sans règles, mais de fonder ces règles sur le respect de soi, des autres et du vivant. Une morale vitaliste, joyeuse, consciente, s’oppose à la logique sacrificielle du christianisme.

💡 Conclusion

Michel Onfray déconstruit dans cet épisode la morale chrétienne comme morale anomique, imposée de l’extérieur, niant la vie et ses élans. Il lui oppose des morales païennes fondées sur la sagesse, l’autonomie, et l’harmonie avec la nature. Cette critique s’inscrit dans son projet de réhabilitation du matérialisme philosophique, porteur d’une éthique de la joie et de la responsabilité incarnée.

📚 Philosophes mentionnés

Démocrite (env. 460 – env. 370 av. J.-C.) — Philosophe grec matérialiste, connu pour sa théorie atomiste du monde.

Épicure (341 – 270 av. J.-C.) — Philosophe grec, fondateur de l’épicurisme, prônant une morale de l’ataraxie et du plaisir raisonnable.

Lucrèce (env. 98 – env. 55 av. J.-C.) — Poète et philosophe romain, auteur du De natura rerum, continuateur de l’épicurisme.

Paul de Tarse (env. 10 – env. 65) — Apôtre du christianisme, auteur de nombreuses épîtres du Nouveau Testament, penseur d’une morale de la soumission.

Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, critique de la morale chrétienne et promoteur de l’« immoralisme » vitaliste.

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post