1. Introduction

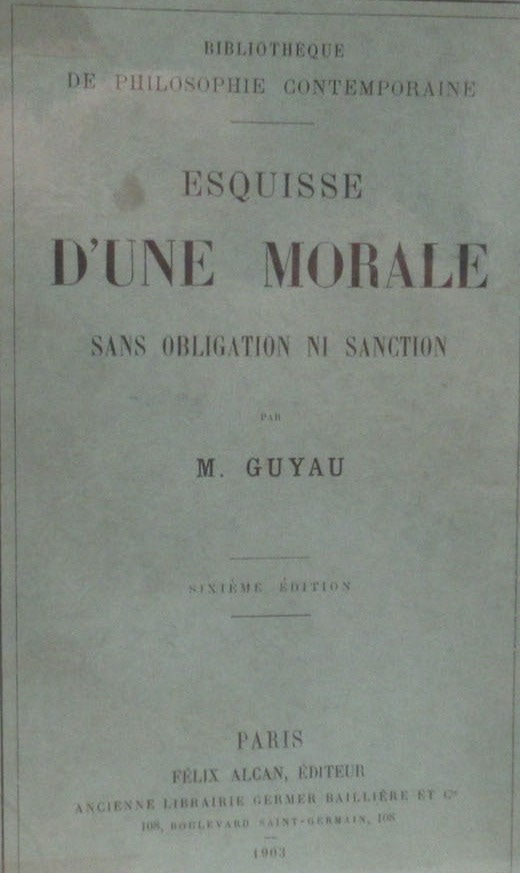

Michel Onfray poursuit son exploration du philosophe Jean-Marie Guyau, auteur d’une « morale sans obligation ni sanction », et paradoxalement figure de proue de la morale républicaine. L’épisode interroge cette contradiction apparente, en examinant à la fois ses écrits philosophiques et ses manuels scolaires prescriptifs.

2. Une morale sans obligation… et pourtant prescriptive

Guyau écrit une éthique fondée sur la liberté individuelle, l’introspection et l'absence de sanctions. Pourtant, ses manuels scolaires pour enfants prescrivent une morale rigide : aimer ses parents, obéir, être poli, etc. Onfray souligne cette contradiction entre théorie libertaire et pratique éducative autoritaire.

3. Les manuels scolaires de la République

Les récits moraux de Guyau, diffusés à l’école sous la Troisième République, inculquent une série de devoirs : envers la famille, les autres, l’école, les animaux, Dieu, la patrie. Ils dessinent un idéal de citoyen modèle, discipliné et patriote, bien loin de l’élan vital de son esquisse philosophique.

4. Deux visages de Guyau ?

Onfray envisage la coexistence de deux Guyau : le poète vitaliste, dionysiaque, tuberculeux en quête de vie, et le moraliste républicain, fils d’instituteurs et de pédagogues. Une tension entre individualisme existentiel et collectivisme éducatif.

5. Faire savoir ou faire vouloir ?

Guyau affirme que l’éducation ne doit pas « faire savoir » mais « faire vouloir ». Onfray critique cette position comme sophistique : on ne peut vouloir ce qu’on ne connaît pas. Une morale naturelle fondée sur les instincts ne suffit pas à produire des comportements vertueux.

6. Une morale contre-nature ?

L’éducation, selon Onfray, est un processus contre-nature. L’enfant n’est pas spontanément moral, altruiste ou poli. Il faut instruire pour civiliser. Les manuels de Guyau fabriquent des citoyens obéissants, non des êtres libres.

7. La mystique républicaine

À travers ses ouvrages, Guyau propose une morale sacrificielle : il faut se dévouer à tous – famille, école, nation. Ce culte du devoir vise à produire des soldats prêts à mourir pour la patrie, dans un idéal républicain qui ne diffère guère des morales chrétiennes.

8. La République, une religion laïque

Guyau développe dans L’irreligion de l’avenir une religion rationnelle : débarrassée des dogmes, du clergé, des rituels. Une spiritualité immanente, cosmique, qui conserve l’esprit chrétien sans la lettre, et qui fédère les individus par un lien moral non théologique.

9. Une anomie religieuse

Dans cette « anomie religieuse », chacun crée sa propre religion rationnelle. Cette diversité des morales et religions permet paradoxalement l’unité humaine. Une spiritualité sans transcendance, fondée sur le cosmos et la fraternité humaine.

💡 Conclusion

Guyau incarne une tension fondamentale : entre l’élan vital qui appelle à la liberté, et la République qui exige la discipline. Sa philosophie oscille entre éthique de la vie intense et morale du devoir. À travers cette contradiction, Onfray éclaire la fabrique d’un surmoi républicain, hérité d’une religion laïcisée, qui modèle les consciences dès l’enfance, jusqu’au sacrifice ultime pour la patrie.

📚 Philosophes mentionnés

Platon (env. 428 – env. 348 av. J.-C.) — Philosophe grec de l’Antiquité, théoricien de la transcendance, de l’âme et des Idées, il conçoit le sensible comme image de l’intelligible.

Saint Augustin (354 – 430) — Philosophe et théologien chrétien, auteur de la distinction entre la Cité de Dieu et la cité terrestre, symbole d’une vision transcendante du monde.

Emmanuel Kant (1724 – 1804) — Philosophe des Lumières allemand, il fonde la morale sur la raison et l’impératif catégorique, influençant profondément l’éthique laïque de la République française.

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900) — Philosophe allemand, critique radical de la morale chrétienne et du nihilisme européen, il prône une éthique fondée sur la volonté de puissance et la transvaluation des valeurs.

Jean-Marie Guyau (1854 – 1888) — Philosophe français, promoteur d’une morale sans obligation ni sanction, il articule vitalisme éthique et idéal républicain, tout en étant l’un des artisans de l’éducation morale sous la Troisième République.

Sigmund Freud (1856 – 1939) — Médecin et fondateur de la psychanalyse, il introduit le concept de surmoi, mécanisme d’intériorisation des normes sociales et morales.

Charles Péguy (1873 – 1914) — Écrivain français, il conçoit la politique comme une mystique dégradée et propose une lecture spirituelle de l’engagement républicain.

Albert Camus (1913 – 1960) — Écrivain et philosophe français, il insiste sur l’absurde, la révolte et la complexité humaine, notamment à travers la formule « l’envers et l’endroit » évoquant la dualité existentielle.

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post