1. Le paradoxe d’un platonisme hédoniste

Michel Onfray ouvre sa conférence par un paradoxe : comment concilier platonisme et hédonisme, deux courants philosophiques apparemment opposés ? Le platonisme est souvent associé à l’ascétisme, la haine du corps et des passions, tandis que l’hédonisme célèbre le plaisir et l’usage du corps. Cette tension devient le fil conducteur de l’exploration d’un gnosticisme qui conjugue éléments platoniciens et pratiques hédonistes.

2. Le gnosticisme : un archipel pluriel et complexe

Onfray décrit le gnosticisme comme un archipel plus qu’un continent, marqué par une diversité de courants et de pratiques. Il distingue deux grandes tendances :

Les gnostiques ascétiques, qui rejettent le corps et le désir.

Les gnostiques licencieux, qui célèbrent l’usage du corps dans des rituels parfois extrêmes.

Le gnosticisme est difficile à cerner car il repose principalement sur une tradition orale. Les textes gnostiques que nous possédons proviennent souvent de sources hostiles (comme les Pères de l’Église) ou ont été découverts par hasard (Nag Hammadi). Cette transmission biaisée complique l’accès direct à la pensée gnostique.

3. Le gnosticisme comme secte ésotérique

Michel Onfray compare les communautés gnostiques aux loges maçonniques : des sociétés secrètes basées sur l’initiation, la cooptation et des rituels spécifiques. Les gnostiques utilisaient des signes de reconnaissance (similaires à ceux des francs-maçons) et fonctionnaient selon des hiérarchies rigides. Leur vocabulaire ésotérique, truffé de néologismes et de concepts complexes (comme les éons, plérômes, cisigies), servait à exclure les non-initiés tout en renforçant la cohésion interne du groupe.

Onfray critique cette logomachie gnostique, qu'il compare à la glossolalie (langage incompréhensible produit dans des états de transe) et à certains vocabulaires philosophiques modernes (comme ceux de Hegel ou Heidegger), qui peuvent fonctionner comme des langages fermés et sélectifs.

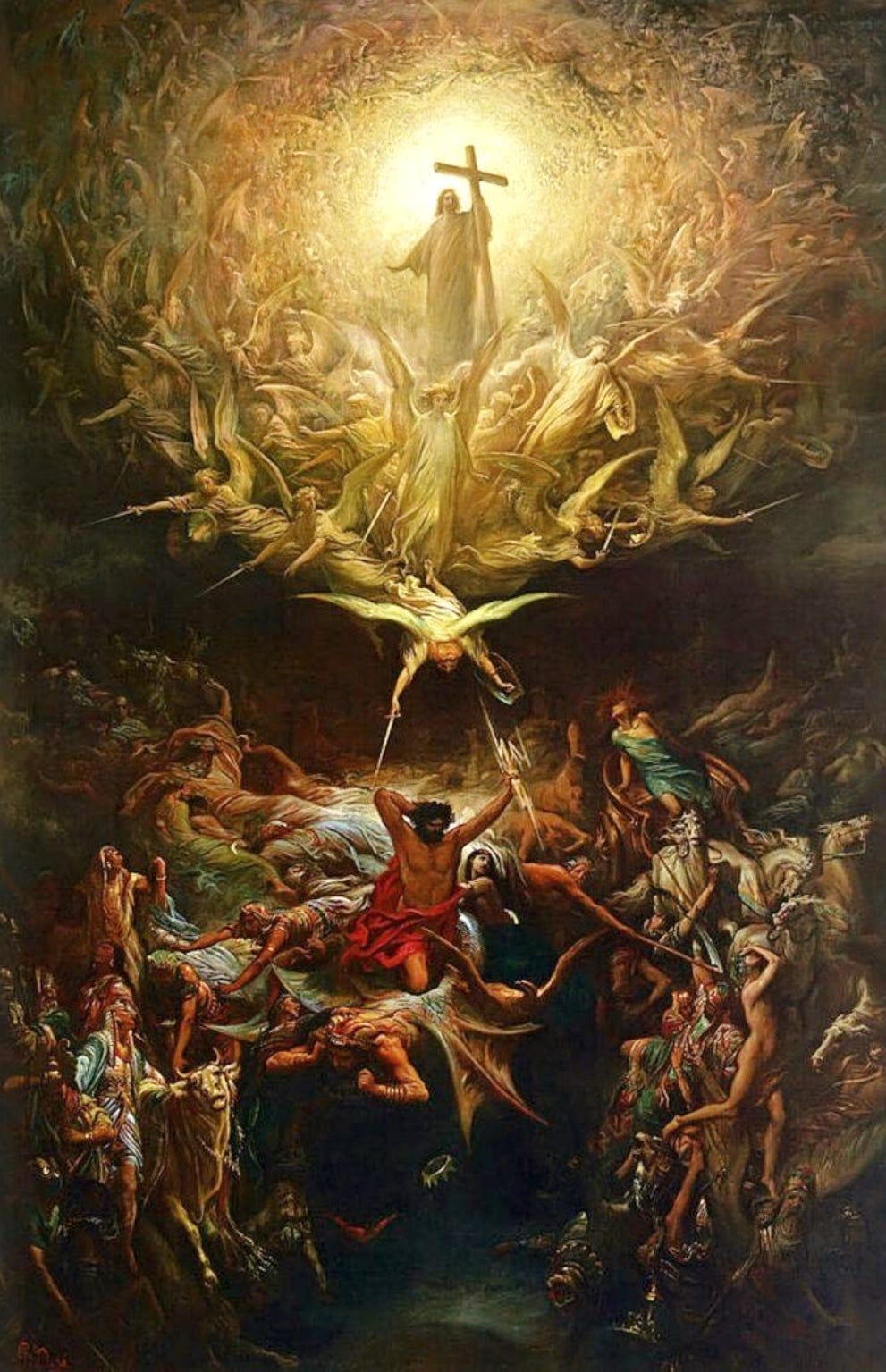

4. La vision du monde gnostique : un dualisme radical

Les gnostiques partagent avec Platon une vision dualiste du monde :

Le monde matériel est considéré comme mauvais, corrompu et créé par un démiurge imparfait.

Le monde spirituel est l’univers du divin, de la connaissance pure et de la vérité.

Les gnostiques divisent l’humanité en trois catégories :

Les Hyléniques : des êtres purement matériels, condamnés à disparaître (venant de Hylé, la matière première).

Les Psychiques : dotés d’une âme, mais incapables d’atteindre la pleine connaissance.

Les Pneumatiques : les élus, porteurs d’une étincelle divine et promis au salut.

La prédestination joue un rôle central : les pneumatiques sont prédestinés au salut, indépendamment de leurs actions. Cette idée ouvre la porte à des comportements radicaux, certains gnostiques affirmant qu’ils peuvent agir « par-delà le bien et le mal » (préfigurant Nietzsche).

5. Le paradoxe du corps dans le gnosticisme : ascétisme et hédonisme

C’est dans la relation au corps que s’exprime pleinement le paradoxe du platonisme hédoniste. Si les gnostiques considèrent le corps comme un piège créé par un démiurge maléfique, certains courants prônent son utilisation débridée pour atteindre la libération. Michel Onfray décrit des pratiques rituelles extrêmes :

Agapes licencieuses : des banquets se terminant par des orgies rituelles.

Rituels sexuels numérologiques : comme le rituel des 365 copulations, en écho aux jours de l’année.

Cannibalisme rituel et consommation de fluides corporels : pour absorber l’étincelle divine et accélérer la libération du corps.

Ces pratiques visent à « épuiser » le corps et la matière, en les poussant à leurs limites, afin de libérer l’âme.

6. Les influences et le syncrétisme gnostique

Le gnosticisme est un immense syncrétisme, mélangeant des influences variées :

Mazdéisme perse : dualisme entre lumière et ténèbres.

Judaïsme millénariste : idée d’un sauveur à venir et d’une apocalypse libératrice.

Orphisme grec : importance des rituels initiatiques et du secret.

Platonisme et pythagorisme : dualisme corps/âme et fascination pour la numérologie.

Christianisme primitif : dont le gnosticisme partage certains mythes et symboles, tout en les réinterprétant.

Onfray souligne que le christianisme officiel peut être vu comme une gnose qui a réussi, grâce à l’influence de figures comme Paul de Tarse et l’empereur Constantin.

7. Le langage gnostique : entre ésotérisme et délire

Onfray insiste sur la complexité du langage gnostique, truffé de néologismes et de concepts obscurs (pro-père, plérôme, éons, cisigies…). Il critique cette « logomachie » qui peut aboutir à une forme de glossolalie philosophique. Il cite Irénée de Lyon, qui se moquait déjà des gnostiques en inventant des concepts absurdes comme la « citrouille suprême » ou la « super vacuité ».

Malgré cela, Onfray reconnaît l’intérêt philosophique de ces constructions, qui témoignent d’une tentative de créer un système de pensée total, aussi foisonnant que délirant.

💡 Conclusion

Un platonisme hédoniste met en lumière la richesse et la complexité du gnosticisme, courant philosophique marginalisé par l’histoire officielle. Michel Onfray révèle comment le gnosticisme combine des éléments platoniciens (dualistes) avec des pratiques hédonistes radicales, créant un paradoxe fascinant. En explorant ces pensées oubliées, Onfray poursuit son projet de contre-histoire de la philosophie, visant à dévoiler les courants alternatifs effacés par la tradition dominante.

📚 Philosophes mentionnés

Pythagore (env. 570 av. J.-C. – env. 495 av. J.-C.) — Philosophe et mathématicien grec, initiateur de doctrines mystiques et numérologiques.

Platon (env. 428 av. J.-C. – 348 av. J.-C.) — Philosophe grec, fondateur du dualisme corps/âme.

Épicure (341 av. J.-C. – 270 av. J.-C.) — Philosophe grec, fondateur de l’épicurisme, doctrine matérialiste et hédoniste.

Paul de Tarse (5 – 67) — Apôtre du christianisme, promoteur du christianisme paulinien.

Irénée de Lyon (env. 130 – 202) — Père de l’Église, auteur de Contre les hérésies, critique virulent du gnosticisme.

Plotin (env. 205 – 270) — Philosophe néoplatonicien, développe l’idée des émanations divines.

Mani (216 – 276) — Fondateur du manichéisme, philosophie dualiste influencée par le gnosticisme.

Jacques Lacarrière (1925 – 2005) — Écrivain français, spécialiste du gnosticisme, auteur de Les Gnostiques.

Gilles Deleuze (1925 – 1995) — Philosophe français, créateur du concept de "personnage conceptuel".

Crédits : Michel Onfray et la Contre-histoire de la philosophie

Share this post